Bernhard Münch berichtet aus dem Archiv von Jakob Sonntag (1902-1991)

Vor 1525 Jahren

Tod von Regintrudis

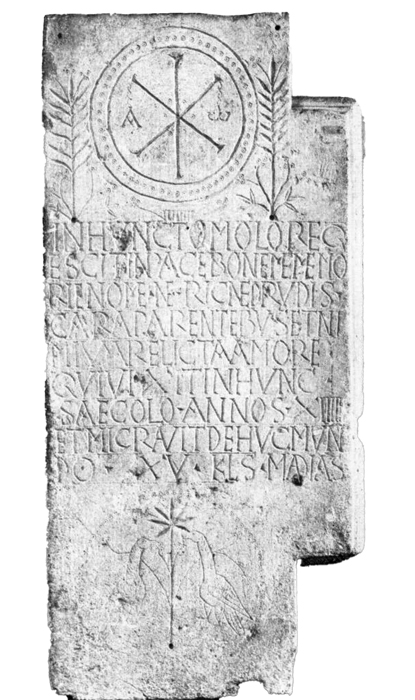

Normalerweise lassen sich unsere Chronikeinträge auf den Tag, manchmal sogar auf die Stunde oder Minute festschreiben. Manchmal aber kommt es auch vor, dass wir nicht einmal das exakte Jahr benennen können. So in diesem Falle: denn hier weisen uns die Experten und Forscher lediglich einen weitgefassten Rahmen. Um das Jahr 500 starb die wohl erste „dokumentierte“ Brühlerin. Auf dem heutigen Stadtgebiet muss Regintrudis (heute würde sie wohl Regintraud genannt werden) an einem 17. April im Alter von gerade einmal sechzehn Jahren verstorben sein. Sie war ein christliches Frankenmädchen. Woher wir dies wissen? Ihr Grabstein wurde im Jahr 1913 bei Erdarbeiten im Raum Vochem Kierberg freigelegt und untersucht. Er trägt folgende Inschrift: „ln hunc tomolo reqiescit in pace bone memorie nomene Rignedrudis cara parentebus et nimium relicta amore, qui vixit in hunc saecolo annos XIIIIII emigravit de huc mondo XV Kalendas Madias.“ Ein eher unsauberes Latein, das übersetzt folgendes verrät: „In diesem Grabhügel ruht in Frieden Regintrudis seligen Angedenkens; ihren Eltern war sie teuer; sie scheiden von ihr in heißer Liebe. Sie lebte in dieser Zeitlichkeit sechzehn Jahre und wanderte aus dieser Welt am 17. April.“Ausgestellt ist der Stein im Landesmuseum in Bonn, eine Kopie wurde auf dem Gelände des ständischen Gymnasiums am Rodderweg (heute Max Ernst Gymnasium) aufgestellt.

Vor 740 Jahren

Stadtwerdung

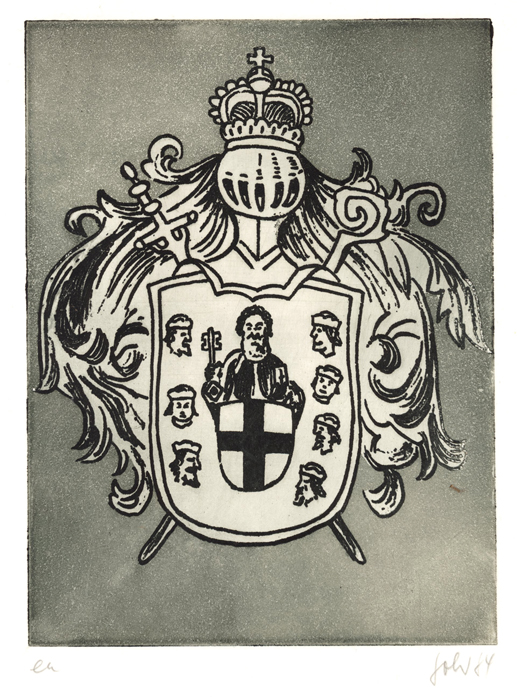

Die 700-Jahrfeier ist gefühlt noch nicht so lange her, da stehen wir schon 10 Jahre vor dem nächsten größeren Stadtjubiläum, denn am 27. April werden 740 Jahre vergangen sein, nachdem Erzbischof Siegfried von Westerburg (1274 - 1297) Brühl zur Stadt erhoben und dieser eine Verfassung gegeben hatte. Brühl erhielt Rat aus sieben Schöffen, der unter dem Vorsitz des Schultheißen Recht sprechen und die Stadt eigenständig verwalten sollte. Brühl erhielt auch einen „bivanc“ (Beifang), bestehend aus den Ortschaften Badorf, Eckdorf, Engeldorf, Geildorf, Godorf, Hönningen, Hoggendorf, Immendorf, Meschenich, Sürth, Vochem und Weiß, zugeordnet. Die Stadt wurde im Anschluss mit Wall und Graben umgeben und erhielt eine starke Burg nebst kampftauglicher Besatzung. An Stadterhebung und Verfassung erinnert heute noch das Stadtwappen. Es zeigt den Heiligen St. Petrus als Stadtpatron über dem kurkölnischen Kreuz, umgeben von den einwärts gerichteten Köpfen der sieben Schöffen.

Vor 155 Jahren

Gesellenverein gegründet

Der Fronleichnamstag des Jahres 1870 war Gründungstag des Brühler Gesellenvereins. Auf Initiative von Dechant Laurentius Berrich fungierte Kaplan Josef Loerper als erster Präses der heute als Kolpingsfamilie bekannten Vereinigung, der damals nur Handwerksgesellen und Meister angehörten.

Vor 115 Jahren

erneute Stadtrechte

Gleich zum zweiten Mal findet sich in dieser Chronik ein Eintrag zur Stadtwerdung. Denn nach dem Erhalt der Stadtrechte im Jahr 1285 hatte Brühl die Stadtrechte am 31. Oktober 1830 aus Kostengründen zurückgegeben und sich vom Rang einer Stadt zur Landgemeinde herabstufen lassen. Am 12. April des Jahres 1910 war es Wilhelm II., König von Preußen, der Brühl wieder den Rang einer Stadt verlieh. Diesmal waren diese Stadtrechte allerdings nicht so üppig ausgestattet wie unter Erzbischof Siegfried von Westerburg, der oben erwähnte Beifang blieb verwehrt, alle umliegenden Orte behielten ihre Selbständigkeit. Die Vorortgemeinden schieden damals sogar aus dem bestehenden Gemeinde-verband aus und begründeten eine eigene Bürgermeisterei. Die mit neuen Rechten versehene Stadt Brühl hatte damals 8.376 Einwohner, davon 7.140 Katholiken, 1.021 Evangelische, 26 Lutheraner, 2 Protestanten, 8 Reformierte, 6 kath. Apostolische, 3 Altkatholiken, 1 griech. Katholische, 1 Baptist und 168 Juden.Bis zur kommunalen Neugliederung 1932 heißt es fortan Brühl-Stadt und Brühl-Land.